こんにちは、ノイです。

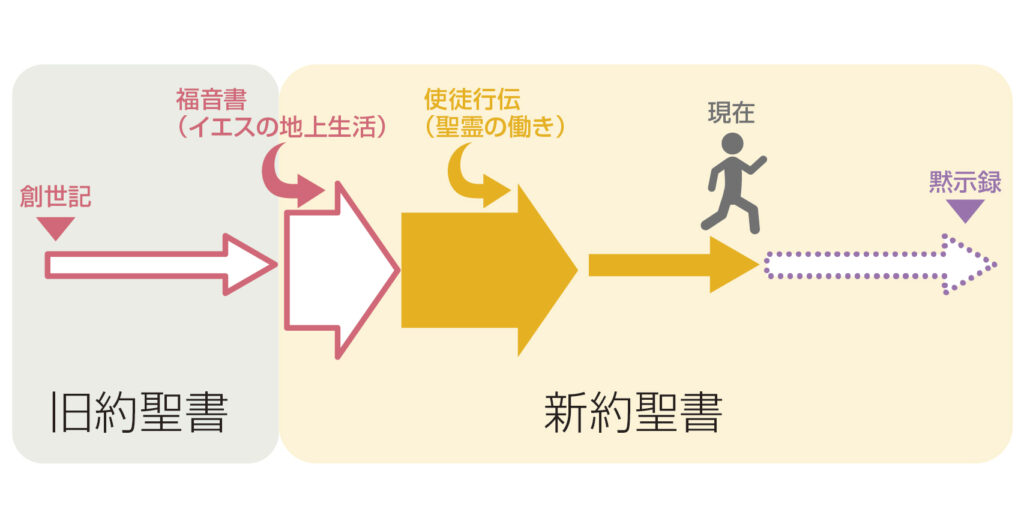

旧約聖書に約束された神の救いは、イエス・キリストの誕生と死、そして復活によって成就し、その一連の出来事は「福音(良い知らせ)」としてユダヤ全土、ギリシア、ローマの地中海世界に伝えられ、実に長い時間をかけて世界中に広まっていきました。

今回は、「福音」(ここからは「キリスト教」と記すことにします)が、エルサレムから世界へと伝播していく最初の過程を記録した『使徒行伝』を読み解きながら、初期キリスト教における宣教の歩みを追ってみたいと思います。

日本海を見て育つ。 幼い頃、近所の教会のクリスマス会に参加し、キャロルソングが大好きになる。 教会に通うこと彼此20年(でも聖書はいつも新しい)。 好きなことは味覚の旅とイギリスの推理小説を読むこと。

新約聖書の一つとして収められている『使徒行伝』。

西暦30~60年頃の出来事が叙述されたこの書は、70か80年代にルカという人物によって書かれました。

一見、ルカが宣教の現場で実際に見聞きし、体験したことを綴った単なる紀行文のように思われますが、ユダヤ人の一部の人々に信じられていたキリスト教が、使徒たちの働きによって他民族にも伝えられていくという歴史的大転換を記した非常に意義深い書です。

そして、使徒たちによる宣教は、イエスを信じる人々に聖霊(神の霊)が注がれた最初の出来事「ペンテコステ」が基となっています。『使徒行伝』を読むと、この「ペンテコステ」によって神の働きが新たな段階に入ったことがわかります。(このことについては、次回以降でお話できたらと思います。)

『使徒行伝』というタイトルは、ルカによるものではなく後になって付けられたもので、実際には、宣教の地で使徒たちを通して神が成された数々の出来事が記録されているのです。翻訳によって『使徒の働き』『使徒行伝』『初代教会の働き』などの名前があります。

【使徒(しと)】

初期のキリスト教において重要な立場にあった指導者たちのこと。

また、大勢の弟子の中から、イエス・キリストが福音を伝えるために直に選んだ12人の弟子を指す。最初は、ペテロ(シモン)、アンデレ、セベダイの子ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、トマス、マタイ、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダの12人であったが、イエスを裏切ったユダがいなくなった後、マッテヤが選出された。

『使徒行伝』は、『ルカによる福音書』の著者と同じルカという人物によって書かれました。ルカは教養の高い医師で、ユダヤ人ではなくアンテオケ出身の異邦人でした。

キリスト教最大の伝道者パウロの3回に及ぶ宣教旅行に同行したルカは、迫害と苦難の中でも最後まで共に働いた人物としてパウロの書簡に登場しています。

◆ルカについて詳しくはこちら。

https://www.newlifeministries.jp/gospels/#i-15

イエス・キリストを主題としたルカの二つの著書は歴史的観点を持って記述され、丁寧で洗練された文体が特徴です。

イエスに会ったことがなかったルカは、実際にイエスを目撃した数多くの証人たちから丹念に聞き取り調査を行い、順序立ててルカの福音書をまとめました。

そして、その後、ルカが使徒たちと共に宣教の働きを通して見聞きし、体験した出来事を叙述したものが『使徒行伝』です。

二つの著書の冒頭を読んでみましょう。

わたしたちの間に成就された出来事を、最初から親しく見た人々であって、御言に仕えた人々が伝えたとおり物語に書き連ねようと、多くの人が手を着けましたが、テオピロ閣下※よ、わたしもすべての事を初めから詳しく調べていますので、ここに、それを順序正しく書きつづって、閣下に献じることにしました。すでにお聞きになっている事が確実であることを、これによって十分に知っていただきたいためであります。

※テオピロはローマの高官、執政官であり、ルカと親しい間柄であったと言われています。

ルカによる福音書1章1~4節

テオピロよ、わたしは先に第一巻を著わして、イエスが行い、また教えはじめてから、お選びになった使徒たちに、聖霊によって命じたのち、天に上げられた日までのことを、ことごとくしるした。イエスは苦難を受けたのち、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、四十日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られた。

使徒行伝1章1~3節

「イエスについて聞いていることが確かな事実である」ことを知らせる目的で書かれた二つの著書は、今も世界中の人々に対して同じように開かれています。

『使徒行伝』は、その内容の性質上、歴史的背景を踏まえ、使徒たちを取り巻いていた状況を想像しながら読んでみるとより深く理解できます。

また、地名が登場したときには、地図で場所を確認しながら読み進めることをお勧めします。

イエスや使徒たちの生きていた時代、世界の中心はローマ帝国でした。

ローマ帝国が支配した領土は、地中海全域からヨーロッパ、西アジアにまで及び、ユダヤ地方もその支配下にありました。

当時のユダヤ人は過酷な税金の取り立てと軍事的な抑圧に苦しみ、先祖代々信仰されてきた神の約束である「救世主の到来」が成就し、救世主によってローマ帝国から解放されることを待ち望んでいました。

ローマ帝国の小さな属州から羽ばたいたキリスト教は、激しい迫害の中でも決して消えることのない灯火のように世界中に広まっていきました。

その最初の火種は、イエス・キリストご自身です。

イエスは30歳で生まれ故郷の町ナザレを離れて宣教の働きを始め、十字架刑により処されるまでの3年半、12名の弟子とともにガリラヤ、サマリヤ、ユダヤ地方を巡って神の国について宣べ伝えました。

イエスは、すべての町々村々を巡り歩いて、諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、あらゆる病気、あらゆるわずらいをおいやしになった。

マタイによる福音書9章35節

◆イエス・キリストについて詳しくはこちら。

https://www.newlifeministries.jp/who_is_jesus_christ/

イエスが宣教を行っていた時代から、絶えずイエスに対立する人々がいました。

それが、ユダヤ教の祭司やパリサイ派と呼ばれるユダヤ教の一派です。

『使徒行伝』には、イエスに敵対した人々が、今度はイエスの復活を証しする弟子たちを迫害する場面が度々出てきます。

彼らは、民衆がイエスを「救世主」と信じて従っていくことに嫉妬心と警戒心を抱き、ユダヤ教の律法を破り秩序を乱しているなど、さまざまな理由をつけてイエスを弾劾しました。

そして、神を冒涜した罪によってイエスが死刑に値するという判決を下し、刑の執行の権限を持つローマ帝国の総督ポンティオ・ピラトのところへイエスを連れて行き、刑を実行させたのです。

この事件によって危機的状況に陥ったイエスの弟子たちは、それぞれの場所へと散っていきました。

『エマオの途上』という絵画があります。

美しい森の中で、二人の弟子の間を歩きながら語り掛けているイエスの後ろ姿が描かれています。人となられた神であるイエスの、その親しみと優しさが滲み出てくるような見事な絵画です。この絵画は、『ルカによる福音書』に叙述された次の場面を描いたものです。

少し長いですが、イエスを失った直後の弟子たちの様子がわかる重要な記述ですのですべて抜粋します。

この日、ふたりの弟子が、エルサレムから七マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、このいっさいの出来事について互に語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いて行かれた。

しかし、彼らの目がさえぎられて、イエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた、「歩きながら互に語り合っているその話は、なんのことなのか」。

彼らは悲しそうな顔をして立ちどまった。

そのひとりのクレオパという者が、答えて言った、「あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけが、この都でこのごろ起ったことをご存じないのですか」。「それは、どんなことか」と言われると、彼らは言った、「ナザレのイエスのことです。あのかたは、神とすべての民衆との前で、わざにも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが、死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。わたしたちは、イスラエルを救うのはこの人であろうと、望みをかけていました。しかもその上に、この事が起ってから、きょうが三日目なのです。ところが、わたしたちの仲間である数人の女が、わたしたちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますと、イエスのからだが見当らないので、帰ってきましたが、そのとき御使が現れて、『イエスは生きておられる』と告げたと申すのです。それで、わたしたちの仲間が数人、墓に行って見ますと、果して女たちが言ったとおりで、イエスは見当りませんでした」。

そこでイエスが言われた、「ああ、愚かで心のにぶいため、預言者たちが説いたすべての事を信じられない者たちよ。キリストは必ず、これらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか」。こう言って、モーセやすべての預言者からはじめて、聖書全体にわたり、ご自身についてしるしてある事どもを、説きあかされた。

それから、彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子であった。そこで、しいて引き止めて言った、「わたしたちと一緒にお泊まり下さい。もう夕暮になっており、日もはや傾いています」。イエスは、彼らと共に泊まるために、家にはいられた。

一緒に食卓につかれたとき、パンを取り、祝福してさき、彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることがわかった。すると、み姿が見えなくなった。彼らは互に言った、「道々お話しになったとき、また聖書を説き明してくださったとき、お互の心が内に燃えたではないか」。

ルカによる福音書24章13~32節

この後、二人の弟子はすぐにエルサレムに戻って他の弟子たちと合流します。

弟子たちは、イエスの死によって一旦は散り散りになったものの、復活したイエスに会うと再びエルサレムに集まったのです。

これは、復活後に再び集まった弟子たちに対して語られたイエスの言葉です。

そこでイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて言われた、

「こう、しるしてある。キリストは苦しみを受けて、三日目に死人の中からよみがえる。そして、その名によって罪のゆるしを得させる悔改めが、エルサレムからはじまって、もろもろの国民に宣べ伝えられる。あなたがたは、これらの事の証人である。

見よ、わたしの父が約束されたものを、あなたがたに贈る。だから、上から力を授けられるまでは、あなたがたは都にとどまっていなさい」。

ルカによる福音書24章45~49節

旧約聖書に書かれていた神の救いの約束がイエスによって成就したこと、そして、今後、あらゆる国の人々が罪を悔い改めて神に立ち返ることを預言したイエスは、弟子たちがその証人となることを宣言したのです。

ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろう。

使徒行伝1章8節

復活後、天に昇るイエスが残していった最後の言葉は、聖霊によって弟子たちが地の果てまで「イエスの証人」になることでした。

『使徒行伝』は、イエスを証しした人々の最初の記録であり、その原動力となった聖霊の働きの記録でもあります。

そして、この聖霊の働きは今も続いており、私たちは『使徒行伝』の地続きに生きているのです。

今回はここで終わります。

次回は、「ペンテコステ」から始った使徒たちの力強い宣教の働きと、初代教会の様子を追っていきたいと思います。

【参考文献】「図説 聖書物語 新約篇」山形孝夫(著)ふくろうの本

●こちらの記事もどうぞ

Copyright © 新生宣教団 All rights reserved.